長寿県の秘訣は「遠慮がちなソーシャルキャピタル」にあり? 協働・共創型リサーチでめざす「攻めの公衆衛生」 大学院健康栄養科学研究科 今村 晴彦 准教授

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

長野県立大学が目指すソーシャルイノベーションのためには、理論と実践の両方が欠かせません。そしてこの大学には、地域の中に溶け込んでいくフィールドリサーチとそこから得た知見を地域に還元していく実践の両方に取り組む個性豊かな教員たちが数多くいます。

その一方で、大学の教員がどんなことを考え、どんな思いで研究に取り組んでいるのかが見えづらいのも事実です。

そこで教員たちに最も近い、長野県立大学の学生が、各学部学科、研究科の教員にインタビューを行い、研究されていることや地域との連携などについてお話をお伺いしました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

公衆衛生の研究者として、地域と向き合う。

「健康づくり」と一言で言っても、その形は地域ごとに異なります。長野県は全国的に健康長寿の県として知られていますが、その背景には、住民主体の活動や独自の公衆衛生の取り組みが根付いています。

「“遠慮がちなソーシャルキャピタル”が健康長寿の秘訣」

「保健補導員という制度は公衆衛生におけるソーシャルイノベーション」

「さざ波も積み重なれば大きな力になるように、健康な地域づくりも専門家はもちろんのこと、そこで暮らす住民一人一人の考えや行動が重要」

今回のインタビューでは、医療系出版社での経験を経て、地域コミュニティと健康の関係に関心を持ち、文化人類学や民俗学の視点を大切にしながら研究を続けてきた今村晴彦先生に、「公衆衛生とソーシャルイノベーション」をテーマにお話を伺いました。研究の経緯や長野県の健康づくりの特徴、そしてこれからの公衆衛生の可能性について掘り下げます。

インタビュー日:2024年12月10日

聞き手・書き手:香取 美友(長野県立大学健康発達学部食健康学科3年 学生コーディネーター)

写真・編集:北埜 航太(長野県立大学 ソーシャル・イノベーション創出センター 地域コーディネーター)

長野県立大学が目指すソーシャルイノベーションのためには、理論と実践の両方が欠かせません。そしてこの大学には、地域の中に溶け込んでいくフィールドリサーチとそこから得た知見を地域に還元していく実践の両方に取り組む個性豊かな教員たちが数多くいます。

その一方で、大学の教員がどんなことを考え、どんな思いで研究に取り組んでいるのかが見えづらいのも事実です。

そこで教員たちに最も近い、長野県立大学の学生が、各学部学科、研究科の教員にインタビューを行い、研究されていることや地域との連携などについてお話をお伺いしました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

公衆衛生の研究者として、地域と向き合う。

「健康づくり」と一言で言っても、その形は地域ごとに異なります。長野県は全国的に健康長寿の県として知られていますが、その背景には、住民主体の活動や独自の公衆衛生の取り組みが根付いています。

「“遠慮がちなソーシャルキャピタル”が健康長寿の秘訣」

「保健補導員という制度は公衆衛生におけるソーシャルイノベーション」

「さざ波も積み重なれば大きな力になるように、健康な地域づくりも専門家はもちろんのこと、そこで暮らす住民一人一人の考えや行動が重要」

今回のインタビューでは、医療系出版社での経験を経て、地域コミュニティと健康の関係に関心を持ち、文化人類学や民俗学の視点を大切にしながら研究を続けてきた今村晴彦先生に、「公衆衛生とソーシャルイノベーション」をテーマにお話を伺いました。研究の経緯や長野県の健康づくりの特徴、そしてこれからの公衆衛生の可能性について掘り下げます。

インタビュー日:2024年12月10日

聞き手・書き手:香取 美友(長野県立大学健康発達学部食健康学科3年 学生コーディネーター)

写真・編集:北埜 航太(長野県立大学 ソーシャル・イノベーション創出センター 地域コーディネーター)

プロフィール:2001年3月に慶應義塾大学総合政策学部卒業後、株式会社法研に就職し企業の健康づくりを担当。業務を通してデータサイエンスの基礎を身につける。その後退職 して慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程に進学し、長野県の保健補導員活動のフィールドワークを実施。その成果を出版。2009年4月に博士課程に進学。2013年から東邦大学医学部助教として公衆衛生、疫学、実装科学の研究に取り組む。2015年に博士号取得。2022年4月から長野県立大学大学院准教授、東邦大学客員講師。ソーシャルキャピタルをキーワードとして、「健康まちづくり」をテーマに、フィールドワークによる実態把握、社会疫学的手法による効果検証、実装科学に基づく活性化戦略の構築などを研究。

医療系出版社、民俗学、公衆衛生…。

今村先生が長野県に出会うまで。

ーー今村先生の授業を履修しているので今回インタビューできて嬉しいです。まず最初に先生のプロフィールと研究の経緯を教えていただけますか?

大学卒業後に5年ほど医療系出版社に就職し、健診結果や医療費などの企業の健康データを扱う仕事をしていました。これが医療分野やデータサイエンスとの出会いです。そこで興味をもったのが、健康データを企業ごとに集計すると面白いほどに特徴が異なっていたことでした。それから研究を志すようになり、社会科学やコミュニティづくりが研究できる慶応義塾大学院策・メディア研究科に進学しました。

ーーなぜ医療系なのに、社会科学の大学院を選んだのですか。

そうですね。もともと文化人類学や民俗学を学ぶことが好きだったからです。大学時代から「文化って何だろう?」と人がつくる文化に興味がありました。その土地に根づいた食べ物やお酒、お祭りなどが大好きで、それが今の研究活動の楽しみでもあります。そして、企業の健康も1つの文化とすれば、関心がつながることに気づきました。

ーー各地域の魅力を知るのが好きなんですね。

そうかもしれません。会社を辞め、大学院入試までの時間があった際には、山奥の民宿に泊まり、地元の人々の話を聞くなど、自分なりに地域を深く知るための行動をしました。そうした経験を通じて、それぞれの地域には独自の「色」や「ちから」があることを実感しました。それが民俗学ではヴァナキュラーと呼ばれることを知ったのはずいぶん後になります。独学でしたので民俗学の専門家には怒られてしまうかもしれませんが、私は公衆衛生の研究においても、そうした民俗学的な視点をすごく大切にしています。

ーー慶應の大学院から、長野県とのつながりはどのようにできたのでしょうか。

公衆衛生の研究を進める中で長野県のいろんな人とネットワークが広がり、会合や研修会に呼んでもらったり、須坂市や小海町と共同研究をさせていただいたりするなどの機会が増えました。その後、長野県立大学の大学院が設立されるタイミングでご縁があり、「攻める大学」という当時のキャッチコピーやソーシャルイノベーションといったキーワードにピンときて、やりたいことができるかもしれないと思ってここで研究をすることになりました。

大学卒業後に5年ほど医療系出版社に就職し、健診結果や医療費などの企業の健康データを扱う仕事をしていました。これが医療分野やデータサイエンスとの出会いです。そこで興味をもったのが、健康データを企業ごとに集計すると面白いほどに特徴が異なっていたことでした。それから研究を志すようになり、社会科学やコミュニティづくりが研究できる慶応義塾大学院策・メディア研究科に進学しました。

ーーなぜ医療系なのに、社会科学の大学院を選んだのですか。

そうですね。もともと文化人類学や民俗学を学ぶことが好きだったからです。大学時代から「文化って何だろう?」と人がつくる文化に興味がありました。その土地に根づいた食べ物やお酒、お祭りなどが大好きで、それが今の研究活動の楽しみでもあります。そして、企業の健康も1つの文化とすれば、関心がつながることに気づきました。

ーー各地域の魅力を知るのが好きなんですね。

そうかもしれません。会社を辞め、大学院入試までの時間があった際には、山奥の民宿に泊まり、地元の人々の話を聞くなど、自分なりに地域を深く知るための行動をしました。そうした経験を通じて、それぞれの地域には独自の「色」や「ちから」があることを実感しました。それが民俗学ではヴァナキュラーと呼ばれることを知ったのはずいぶん後になります。独学でしたので民俗学の専門家には怒られてしまうかもしれませんが、私は公衆衛生の研究においても、そうした民俗学的な視点をすごく大切にしています。

ーー慶應の大学院から、長野県とのつながりはどのようにできたのでしょうか。

公衆衛生の研究を進める中で長野県のいろんな人とネットワークが広がり、会合や研修会に呼んでもらったり、須坂市や小海町と共同研究をさせていただいたりするなどの機会が増えました。その後、長野県立大学の大学院が設立されるタイミングでご縁があり、「攻める大学」という当時のキャッチコピーやソーシャルイノベーションといったキーワードにピンときて、やりたいことができるかもしれないと思ってここで研究をすることになりました。

フィールドワークで見えた健康長寿と「保健補導員制度」の関係

ーー今は何を研究していますか。

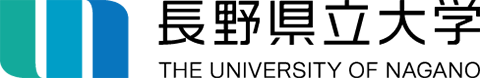

公衆衛生や実装科学を専門分野として、全国さまざまな地域で、健康なまちづくりをどう進めていくかを地域と一緒に考えていく協働・共創的なアプローチ型の研究を行っています。特に、長野県の「保健補導員」という制度に着目した研究が僕のベースになっています。

ーー保健補導員制度について教えてください。

保健補導員制度は、地域住民が行政保健師などの専門職と一緒に地域の健康づくりに取り組む制度です。たとえば僕が研究で関わってきた須坂市では、2年の任期のなかで、300人近くの保健補導員さんが、地区ごとに開催される学習会で健康課題を学び、ウォーキングや減塩などテーマを決めて活動しています。

公衆衛生や実装科学を専門分野として、全国さまざまな地域で、健康なまちづくりをどう進めていくかを地域と一緒に考えていく協働・共創的なアプローチ型の研究を行っています。特に、長野県の「保健補導員」という制度に着目した研究が僕のベースになっています。

ーー保健補導員制度について教えてください。

保健補導員制度は、地域住民が行政保健師などの専門職と一緒に地域の健康づくりに取り組む制度です。たとえば僕が研究で関わってきた須坂市では、2年の任期のなかで、300人近くの保健補導員さんが、地区ごとに開催される学習会で健康課題を学び、ウォーキングや減塩などテーマを決めて活動しています。

出典:今村准教授提供資料

ーー保健補導員に着目した理由は何ですか。

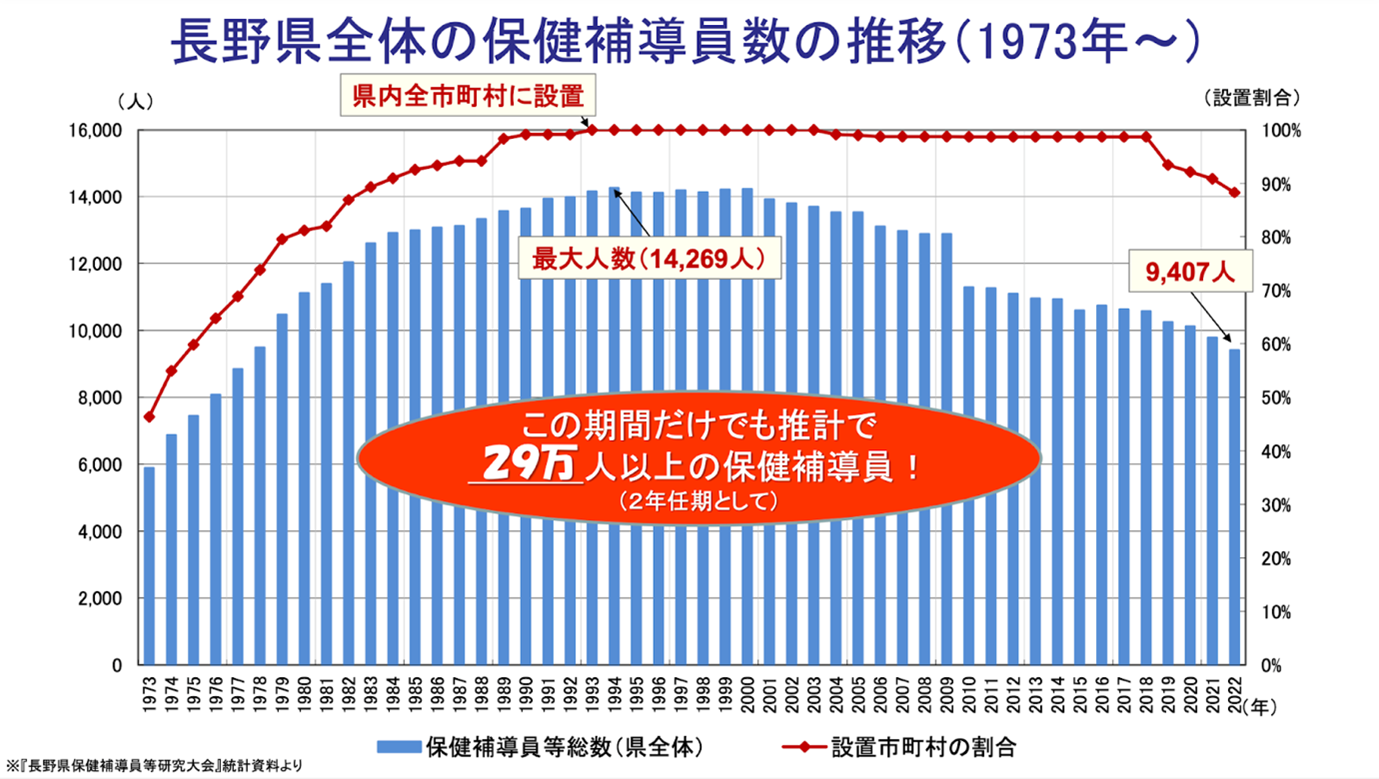

長野県は平均寿命が高く医療費が低いなど健康長寿の県として知られていました。そこに地域の「ちから」が大きく影響しているのではと考え、文献や本を調べると、「保健補導員」という健康ボランティアの仕組みがあると気づきました。

当時は限られた文献しかなく実態がよくわからなかったので、自分なりに調べてみようと修士研究のテーマにしました。地域ぐるみで健康を成し遂げたストーリーが描き出せたら面白いんじゃないかと思って取組みましたね。

ーー保健補導員について具体的にどのような研究をされているのでしょうか?

修士研究では、保健補導員が地域で担う役割について研究をしました。当時から保健補導員は地域の健康づくりに欠かせない役割だと認識されていましたが、地道なボランティア活動ということもあり、数字として成果が表れにくく評価しづらいのが課題だと思いました。そこで毎週のように長野に通い、各地の保健補導員さんや保健師さんなど70名以上の方々にインタビューを行い、その言葉を分析して活動の意義を整理しました。また、その後就職した東邦大学では、地域で大規模な質問票調査を実施し、保健補導員経験者の健康状態や活動の効果について疫学的に検証したり、どんな媒体を使えば健康情報が地域に届くかというアクションリサーチをしたりとさまざまなアプローチで研究しています。

出典:今村准教授提供資料

ーー研究を通じて分かったことはどんなことですか?

保健補導員をやることで健康を学べるだけでなく、地域との接点ができると分かり、まさにソーシャルキャピタル※そのものなんじゃないかと思いました。2年の任期が終わってもネットワークを活かして新しい活動を立ち上げたり、民生委員として活躍したり、次に続いていく話がとても多くあったので、そうした質的な情報を提示することも重視しました。またその意味では、保健補導員制度は公衆衛生のソーシャルイノベーションともいえると考えています。

※ソーシャルキャピタルとは、人々の助け合いや信頼関係といった人間関係を地域活性化に欠かせない重要な「資本」と捉える考え方のこと。ソーシャルキャピタルが豊かだと、人々の協調行動も高まり、地域の活性化などにつながる。約30年前、アメリカの政治学者ロバート・パットナムの研究により注目され、近年では公衆衛生においても重視されている。

また、保健補導員活動と一口に言っても、地域の特徴がそれぞれあることも面白いですね。例えば保健補導員さんの選ばれ方も「うちはくじ引き」「うちは新年会で声がかかった」「区長さんが家の前に立っていた」など同じ市内でも異なって、一律にこれというものがないんです。その地域の習慣や大切にされてきたことが、実は健康づくりの大きなヒントになるのではないかと思いました。

ーー地域ごとの住民性を知ることが大事なんですね。

研究のエビデンスを根付かせるという実装科学の観点から考えると「運動しましょう」「野菜を食べましょう」といったメッセージも、地域ごとに伝え方を工夫する必要があり、そこを大事にしないと公衆衛生は成り立たないと考えています。地域の良さを活かさない、ただ「合理的」なだけの健康づくりは味気ないなと思います。何一つ同じ地域はないですから。

ーー泥臭いけれど、とても大切なアプローチですね。

そうですね。研究では対話の姿勢を大事にしています。自分の知っている世界だけで生きていて相手のことを知らないのでは、その先に広がりがないですよね。相手が大事にしていることを地域の懐に入っていって学び、それを自分も大事にするというのが研究でも大切だと思うんです。そうすることで思いがけないアイデアやイノベーションが生まれる。それが共創の本質だと思います。また、対話を円滑に進めるために、地域の健康データを可視化して提示するなど、データサイエンスの技術も最大限活用しています。

「遠慮がちなソーシャルキャピタル」が公衆衛生に重要な理由

ーー今村先生のご著書の中で、「コミュニティのちから―“遠慮がちな”ソーシャル・キャピタルの発見」という本が気になったのですが、もう少し詳しく伺えますか?

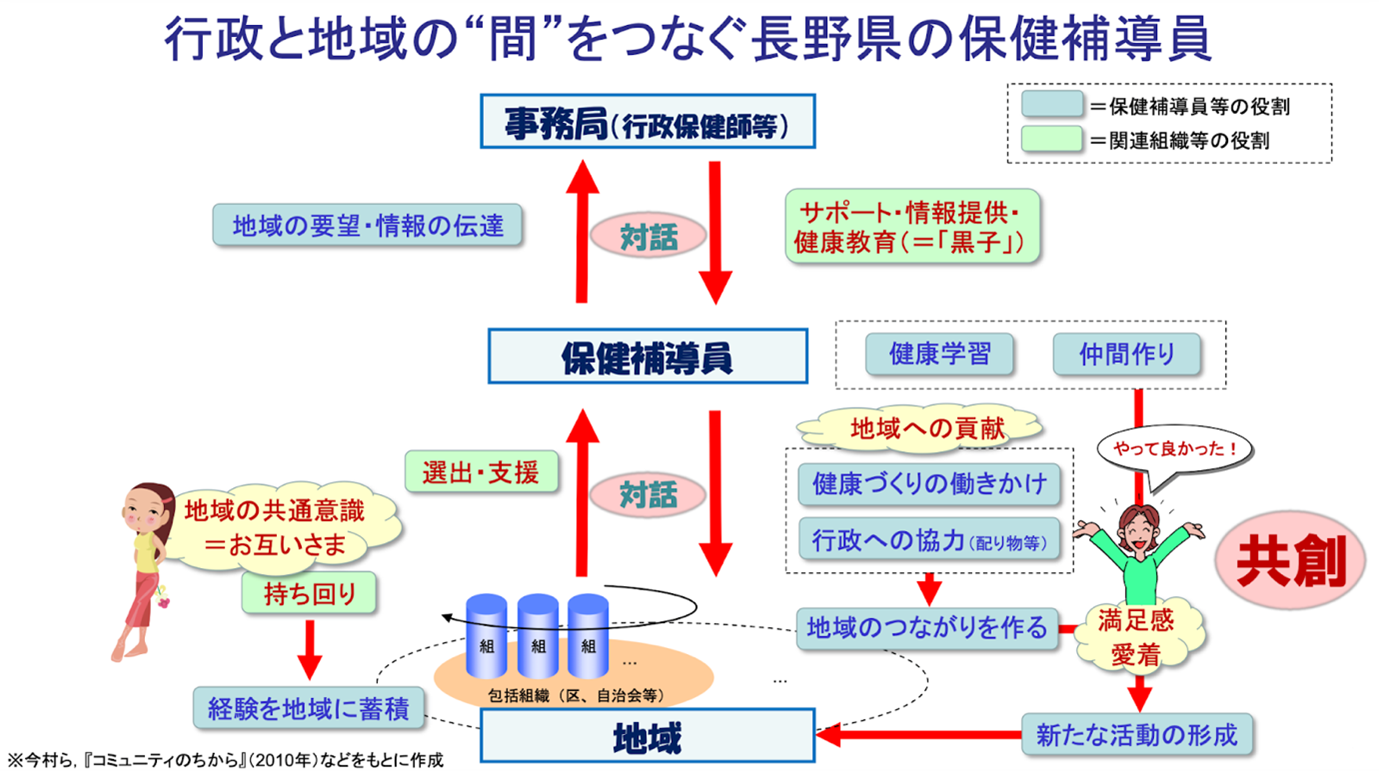

健康まちづくりを進める上では、限られた専門家や強い自発性のある人たちだけでなく、やや受け身ながらも健康への関心をもつ、大勢の「ふつうに暮らす」地域住民の役割が重要であることが見えてきました。その結果を「コミュニティのちから―“遠慮がちな”ソーシャル・キャピタルの発見」という本でまとめました。

ーー「遠慮がちなソーシャルキャピタル」ってなんですか?

ソーシャルキャピタルとは、人々の助け合いや信頼関係といったつながりを社会に欠かせない重要な「資本」と捉える考え方のことです。ソーシャルキャピタルが豊かだと、人々の協調行動も高まり、地域の活性化につながります。

「遠慮がちな」というのは、インタビューをした保健補導員さんの言葉からヒントを得たものです。保健補導員は専門家や思いの強い人がなるというよりも、多くは地域の持ち回り制で決まる、つまり住んでいれば誰でもなる可能性のある役割です。ですから、保健補導員になる人の多くは、最初は「仕方なくやる」という人がほとんどです。ただ、さざ波も積み重なると大きな波になっていくように、保健補導員になって初めて健康について考えたり、健康地域づくりのために活動したりしていくことで、徐々に健康に関心を持った人たちのネットワークが形成されていき、やがてその緩やかなつながりが、健康地域づくりにおいても大きな「ちから」となります。もちろん長野県には他にもたくさんの健康づくり活動が行われてきましたが、保健補導員制度は長野県の健康長寿を象徴する事例ではないかと考えております。

健康まちづくりを進める上では、限られた専門家や強い自発性のある人たちだけでなく、やや受け身ながらも健康への関心をもつ、大勢の「ふつうに暮らす」地域住民の役割が重要であることが見えてきました。その結果を「コミュニティのちから―“遠慮がちな”ソーシャル・キャピタルの発見」という本でまとめました。

ーー「遠慮がちなソーシャルキャピタル」ってなんですか?

ソーシャルキャピタルとは、人々の助け合いや信頼関係といったつながりを社会に欠かせない重要な「資本」と捉える考え方のことです。ソーシャルキャピタルが豊かだと、人々の協調行動も高まり、地域の活性化につながります。

「遠慮がちな」というのは、インタビューをした保健補導員さんの言葉からヒントを得たものです。保健補導員は専門家や思いの強い人がなるというよりも、多くは地域の持ち回り制で決まる、つまり住んでいれば誰でもなる可能性のある役割です。ですから、保健補導員になる人の多くは、最初は「仕方なくやる」という人がほとんどです。ただ、さざ波も積み重なると大きな波になっていくように、保健補導員になって初めて健康について考えたり、健康地域づくりのために活動したりしていくことで、徐々に健康に関心を持った人たちのネットワークが形成されていき、やがてその緩やかなつながりが、健康地域づくりにおいても大きな「ちから」となります。もちろん長野県には他にもたくさんの健康づくり活動が行われてきましたが、保健補導員制度は長野県の健康長寿を象徴する事例ではないかと考えております。

出典:今村准教授提供資料

ーー能動的ではなく、受け身な姿勢を「遠慮がち」と表現しているのですね。ただ、専門家でない住民が健康地域づくりにおいて重要というのはちょっと意外な気がします。

健康づくりというと、栄養や身体活動の改善など、専門的な観点からの解決策の提示が先行してしまいがちです。しかし大切なのは、まず地域の人とともに「どう生きるか・どうしたら地域がより良くなるか」を考え、遠慮がちなソーシャルキャピタルも引き出しつつ、健康づくりが継続するしっかりとした土台をつくることだと思います。その上に個別具体的な課題や解決策があるんじゃないかと思うんです。そのことを調査で出会った保健補導員さんや保健師さん達から学びました。

公衆衛生と異分野を掛け合わせる。

アクションリサーチとしての「みんなで朝ごはん会」

ーー今後大学でやりたいことはありますか。

実は、ここまでお話した保健補導員制度も、近年では社会環境の変化などによって活動が難しくなっており、組織を解散する自治体も増えてきました。そのことに象徴されるように、長野県の健康長寿は現在岐路にさしかかっていると考えています。そこで、学部学科を超えていろんな先生や学生と一緒に、さまざまな発想を積極的に公衆衛生に取り入れる活動をしたいですね。「攻める公衆衛生」です。

たとえば、公衆衛生をソーシャルイノベーションの視点で捉え直すことや、哲学・アート・都市計画と健康づくりを掛け合わせることで、新たなアプローチを生み出したいと考えています。健康は人の生活そのものですので、一見健康とは関係ないように思える分野にも、共通点がいっぱいあると思うんです。他分野との連携を強化し、公衆衛生をさらに発展させることを考えています。

その一環で、学部のゼミでは、象山寮の近くにあるR-DEPOTのカフェスペースで月一回、「みんなで朝ごはん会」を学生が主体となって運営しています。

ーー「みんなで朝ごはん会」?

長野県では若い人を中心に朝食欠食がすごく増えてきています。そこで、朝食を気軽に食べられる機会を作り、朝ごはんを通じてみんなが集い、楽しめる居場所づくりを目指しています。

朝ごはんを食べにいろんな方が来られるので、ゼミ生には、たくさんの方との交流を通して、健康長寿の長野県で学ぶことの意味、つまり、この地域でみんな何を大切にして生活しているか、地域で何が行われているのか、などを肌で存分に感じてほしいなと願っています。その意味ではアクションリサーチともいえる活動だと思います。

実は、ここまでお話した保健補導員制度も、近年では社会環境の変化などによって活動が難しくなっており、組織を解散する自治体も増えてきました。そのことに象徴されるように、長野県の健康長寿は現在岐路にさしかかっていると考えています。そこで、学部学科を超えていろんな先生や学生と一緒に、さまざまな発想を積極的に公衆衛生に取り入れる活動をしたいですね。「攻める公衆衛生」です。

たとえば、公衆衛生をソーシャルイノベーションの視点で捉え直すことや、哲学・アート・都市計画と健康づくりを掛け合わせることで、新たなアプローチを生み出したいと考えています。健康は人の生活そのものですので、一見健康とは関係ないように思える分野にも、共通点がいっぱいあると思うんです。他分野との連携を強化し、公衆衛生をさらに発展させることを考えています。

その一環で、学部のゼミでは、象山寮の近くにあるR-DEPOTのカフェスペースで月一回、「みんなで朝ごはん会」を学生が主体となって運営しています。

ーー「みんなで朝ごはん会」?

長野県では若い人を中心に朝食欠食がすごく増えてきています。そこで、朝食を気軽に食べられる機会を作り、朝ごはんを通じてみんなが集い、楽しめる居場所づくりを目指しています。

朝ごはんを食べにいろんな方が来られるので、ゼミ生には、たくさんの方との交流を通して、健康長寿の長野県で学ぶことの意味、つまり、この地域でみんな何を大切にして生活しているか、地域で何が行われているのか、などを肌で存分に感じてほしいなと願っています。その意味ではアクションリサーチともいえる活動だと思います。

ーー最後に、公衆衛生の面白いところはどこですか。

先ほど、さまざまな立場の方との対話を大切にしていると話しましたが、これこそ公衆衛生の根幹でもあり、醍醐味でもあります。地域の関係者との対話を通して、地域を深く知り、その地域ならではの健康づくりをともに考え、ともに歩む。そしてそのためにデータサイエンスなど科学も重視する。すごく面白い学問だと断言できます。

ーー 本日は貴重なお話をありがとうございました!

先ほど、さまざまな立場の方との対話を大切にしていると話しましたが、これこそ公衆衛生の根幹でもあり、醍醐味でもあります。地域の関係者との対話を通して、地域を深く知り、その地域ならではの健康づくりをともに考え、ともに歩む。そしてそのためにデータサイエンスなど科学も重視する。すごく面白い学問だと断言できます。

ーー 本日は貴重なお話をありがとうございました!